プロジェクターの購入を検討する際、多くの方が「スクリーンは結局、黒と白どっちを選べばいいの?」というシンプルながらも奥深い疑問に直面します。私自身、ホームシアターの世界に足を踏み入れて10年以上、数々の失敗と試行錯誤を繰り返してきました。一般的には白いスクリーンであれば十分という声もあれば、「インテリアに合わせて黒い壁に投影できたら最高なのに」と考える方も少なくないでしょう。しかし、プロジェクターの映像美は、スクリーンの色や素材という「光の受け手」に大きく左右される、非常に繊細な世界なのです。

例えば、安易に手持ちの白い布をスクリーン代わりに使ってしまったり、ご自宅の壁の色がグレーや茶色の場合、映像はどのように劣化してしまうのでしょうか。プロジェクターにおけるコントラストをはっきりさせる黒色の表現は、実は「光を消す」ことで成り立っており、この根本原理を理解することが、最適なスクリーン選びの羅針盤となります。

最近では、明るいリビングでの視聴を可能にするグレースクリーンや、VIVIDSTORMのスクリーンの場合のように、超短焦点プロジェクターの性能を最大限に引き出す専用スクリーンも登場し、選択肢は複雑化しています。プロジェクター選びは、スクリーン一枚で映像体験の質が天と地ほど変わる、非常に重要なパートナー選びなのです。この記事では、あなたの視聴環境とこだわりに寄り添い、後悔しないスクリーン選びの答えを、私の経験と専門知識を交えながら、徹底的に解説していきます。

- 黒と白のスクリーンが持つ、光学的役割と根本的な仕組みの違い

- ご自宅の壁の色や素材がプロジェクター映像に与える具体的な影響と、その科学的根拠

- 黒やグレースクリーンが真価を発揮する条件と、VIVIDSTORMスクリーンの特徴

- あなたの視聴スタイルと環境に本当にマッチする、最適なスクリーンを見極めるための具体的な判断基準

プロジェクターのスクリーンは黒と白どっちが基本?

この章で解説する項目

- プロジェクターにおける黒色の仕組み

- 黒い壁に投影すると映像が暗くなる理由

- スクリーン代わりとして黒い布を使うのはNG

- 壁の色がグレーの場合のコントラスト低下

- 壁の色が茶色など濃い色でも同様です

- スクリーンなしで白い壁に映す際の注意点

プロジェクターにおける黒色の仕組み

プロジェクターのスクリーン選びで「黒」と「白」のどちらが最適かを判断するためには、全ての基本となる「プロジェクターがどのようにして黒色を表現しているか」という、光の根本的な仕組みを深く理解することが何よりも重要です。

多くの方が最初は誤解しがちなのですが、結論から申し上げると、プロジェクターは黒い色の光をスクリーンに投射しているわけでは決してありません。そうではなく、映像エンジンと光学ユニットが連携し、特定の部分への光の投射を限りなくゼロに近づける、つまり「光を遮断する」ことで、結果的に黒色を作り出しているのです。

この原理を理解するために、少しだけ光と色の関係について掘り下げてみましょう。私たちが普段接している「色」には、大きく分けて2つの種類があります。

| 種類 | 原理 | 三原色 | 混合結果 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 光の三原色(加法混色) | 色を混ぜるほど明るくなる。 | 赤 (R)・緑 (G)・青 (B) | 全て混ぜると白になる。 | テレビ、PCモニタ、プロジェクター |

| 色の三原色(減法混色) | 色を混ぜるほど暗くなる。 | シアン (C)・マゼンタ (M)・イエロー (Y) | 全て混ぜると黒になる。 | 印刷物(インク) |

ご覧の通り、プロジェクターは「光の三原色」を利用しています。つまり、赤・緑・青の光を組み合わせることで、あらゆる色を作り出します。そして、全ての光を最大出力で混ぜ合わせると、最も明るい「白」が表現されます。では「黒」はどうするのか。答えはシンプルで、全ての光の出力をオフにするのです。

つまり、スクリーンに映し出されている映像の「黒い部分」は、実際には光がほとんど当たっていない、スクリーンの”素”の色そのものということになります。部屋を完全に真っ暗にすればするほど、その「光が当たらない部分」が周囲の明るさと対比され、より深い「黒」として私たちの脳に認識されます。これが、映画館がなぜ完全な暗闇を保っているかの科学的な理由なのです。

私が初めてプロジェクターを購入した十数年前、私も「どうやって黒い光を出しているんだろう?」と不思議に思っていました。ある日、暗室で映画を観ている最中にふとスクリーンに自分の手をかざしてみたんです。すると、映像の黒い部分は、私の手に遮られた影と全く同じ「暗さ」であることに気づきました。光が来ていないから、ただの影。この単純な事実に気づいた時、プロジェクターとスクリーンの関係性が腑に落ちたのを今でも鮮明に覚えています。

さらに一歩踏み込むと、プロジェクターの投影方式によっても黒の表現力、専門用語でいう「ネイティブコントラスト」に差が生まれます。

- 液晶(LCD)方式:光を液晶パネルで透過・遮断して映像を作ります。構造上、光を完全に遮断することが難しく、少し光が漏れてしまうため、黒が若干グレーがかって見える「黒浮き」が起こりやすい傾向があります。

このように、プロジェクターの「黒」は、光を消すという単純な行為でありながら、部屋の環境やプロジェクターの方式など、様々な要因が絡み合ってその深みが決まる、非常に奥深い要素なのです。この基本をしっかりと押さえることが、後悔しないスクリーン選びの第一歩となります。

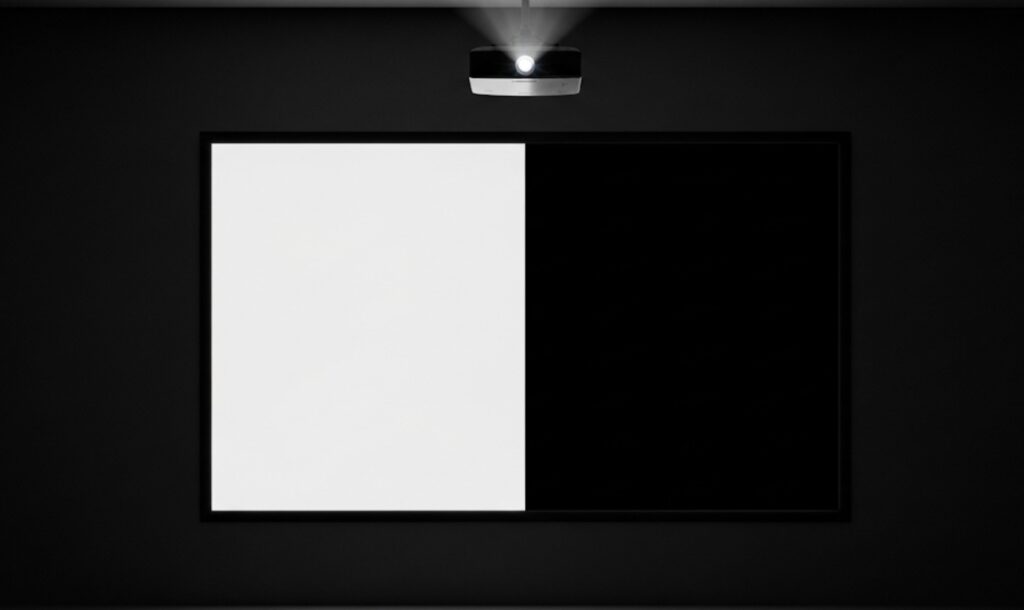

黒い壁に投影すると映像が暗くなる理由

「リビングの壁をシックな黒や濃いグレーにして、そこに映像を浮かび上がらせたら、まるでSF映画みたいで格好いいだろうな」…インテリアにこだわりを持つ方なら、一度はそんな想像をしたことがあるかもしれません。黒い壁の方が、映像の黒がより引き締まって見えるのではないか、と期待してしまいますよね。

しかし、残念ながらこれは大きな誤解であり、実際に試すと理想とは程遠い結果に終わってしまいます。結論から言うと、黒い壁にプロジェクターを投影すると、映像の光が壁に吸収されてしまい、ほとんど何も見えないほどに暗くなってしまうのです。

この現象は、プロジェクターの性能の問題ではなく、光と物質の物理的な性質に基づいています。前項でプロジェクターは「光を反射させて映像を見せる装置」だと解説しました。ここで重要になるのが、投影面である壁の「反射率(アルベド)」です。

- 白い物質:光のほとんどを反射する性質を持ちます。そのため、反射率が非常に高いです。

- 黒い物質:光のほとんどを吸収し、熱エネルギーに変換する性質を持ちます。そのため、反射率が極端に低いです。

具体的な数値で見てみましょう。物体の光の反射率を示す指標として「全反射率」というものがあります。

黒い壁について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ

物質による光の全反射率の例

- プロジェクタースクリーン(ホワイトマット):約90%以上(ゲイン1.0の場合)

- 一般的な白い壁紙(ビニールクロス):約80%~85%

- コンクリート打ちっぱなしの壁:約30%~50%

- 黒い塗料で塗られた壁:約5%以下

- 黒いベルベット生地:約0.4%(最も光を吸収する物質の一つ)

(参照:各種建材メーカーや光学関連の技術資料を基に作成)

この数値を見れば一目瞭然です。プロジェクターから放たれた100の光が白いスクリーンに当たると90以上が目に返ってきますが、黒い壁に当たると、実に95もの光が失われ、わずか5しか返ってこないのです。これでは、どれだけ明るい(ルーメン値の高い)プロジェクターを使っても、映像が暗く見えるのは当然と言えます。

私も過去に一度、ホームシアター専用室の壁を少しでも暗くしようと、濃いチャコールグレーの壁紙に張り替えて、そこに直接投影を試みたことがあります。結果は惨憺たるものでした。夜に部屋の照明を完全に落としても、映像全体がまるで霧の中に沈んでいるかのように活気がなく、特に映画の暗いシーンでは何が映っているのか判別できないほどでした。映像が壁に「吸い込まれて消えていく」という感覚は、まさにこの光の吸収によるものだったのです。結局、すぐにスクリーンを設置し直しました。

このように、黒い壁への投影は、プロジェクターの性能を活かせないばかりか、コンテンツそのものの魅力を著しく損なってしまいます。「映像美」を少しでも求めるのであれば、黒い壁への直接投影は絶対に避けるべき選択と言えるでしょう。

スクリーン代わりとして黒い布を使うのはNG

黒い壁への投影がうまくいかないと理解すると、次に多くの方が思いつくのが「壁がダメなら、手軽な黒い布ならどうだろう?」というアイデアです。特に、後ほど詳しく解説するプロ用の「黒スクリーン(ALRスクリーン)」の存在を知っていると、「同じ黒色なんだから、安価な黒い布で代用できるのでは?」と期待してしまうのも無理はありません。

しかし、ここにも大きな落とし穴があります。結論を先に申し上げると、一般的な黒い布をスクリーンの代わりに使用することも、黒い壁への投影と同様に全くおすすめできません。見た目は似ていても、プロ用黒スクリーンとただの黒い布は、その目的と構造が根本的に180度異なっているのです。

プロ用黒スクリーンがなぜ明るい部屋でも映像を映し出せるのか、その秘密は表面に施された極めて精密な光学構造にあります。

プロ用黒スクリーン(ALRスクリーン)の微細構造

ALR(Ambient Light Rejecting)スクリーンの表面を顕微鏡で拡大すると、ノコギリの刃や、かまぼこ状のレンズが敷き詰められたような、特殊な形状をしています。この構造が、光の進む角度を精密にコントロールするのです。

- レンチキュラーレンズ構造:微細な半円状のレンズが並んだ構造。プロジェクターからの光を捉えて視聴者の方向に集中させ、それ以外の角度からの光(環境光)は拡散・吸収します。

- マイクロプリズム構造:三角形のプリズムが並んだ構造。光の屈折を利用して、不要な角度からの光を遮断し、プロジェクターの光だけを反射させます。

これらの構造により、天井の照明や窓からの光は「不要な光」としてカットされ、プロジェクターからの「必要な光」だけが、効率的に私たちの目に届けられるのです。

一方、一般的な黒い布、例えばカーテンや舞台用の暗幕(ベルベットなど)は、どのような構造になっているでしょうか。その目的はただ一つ、「あらゆる方向からの光をできる限り吸収し、反射させないこと」です。繊維は光を反射させるためではなく、むしろ内部で乱反射させて吸収しやすくするために織られています。

つまり、両者の違いは決定的です。

- プロ用黒スクリーン:特定の光だけを「反射」させるための光学兵器

- 一般的な黒い布:あらゆる光を「吸収」するための素材

以前、演劇をやっている友人が「舞台で使う一番良い暗幕(黒いベルベット生地)は、どんな強いスポットライトを当てても全く反射しない。これなら背景が締まって最高のスクリーンになるはずだ」と言って、自宅で試したことがあります。彼の予想通り、スクリーン(布)の存在感は消え、背景は漆黒になりました。しかし、肝心のプロジェクターの映像までその漆黒に吸い込まれてしまい、まるで幽霊でも見るかのような、ぼんやりと光るだけの物体しか映らなかったのです。この一件で、私たちはプロ用スクリーンがいかに高度な技術の結晶であるかを痛感しました。

プロジェクターにとって最も重要な「光の反射」という仕事を、黒い布は放棄してしまっているのです。もしスクリーンを布で代用するのであれば、繰り返しになりますが、光を吸収する黒ではなく、光を少しでも多く反射してくれる「白」を選ぶことが唯一の正解となります。

壁の色がグレーの場合のコントラスト低下

「黒い壁や布がダメなのはよく分かった。でも、真っ白な壁は部屋のインテリアから浮いてしまう。少し落ち着いた雰囲気の、薄いグレーの壁なら妥協点として使えるのではないか?」…これは、非常に現実的で多くの方が抱く疑問だと思います。黒ほど極端ではなく、白に近いため、一見すると大きな問題はなさそうに感じられますよね。

しかし、映像の品質という観点から見ると、たとえ薄いグレーであっても、純粋な白い壁やスクリーンと比較した場合、多くの場合で画質、特に「輝度」と「色の正確性」が犠牲になってしまいます。

この現象を理解するために、スクリーンの性能を示す最も重要な指標の一つである「ゲイン(Gain)」について知る必要があります。

壁の色がグレーについて詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ

スクリーンゲインとは?

ゲインとは、スクリーンの明るさ(反射輝度)を示す数値です。完全な拡散反射面(酸化マグネシウムの白板)を基準「ゲイン1.0」とし、それより明るく見えるスクリーンはゲイン1.1以上、暗く見えるスクリーンはゲイン0.9以下、と表現されます。

- 高ゲイン(1.2以上):映像は明るくなるが、視野角が狭くなったり、ホットスポット(中心だけ明るくなる現象)が出やすくなる傾向がある。

- 標準ゲイン(1.0前後):最も一般的で、明るさと視野角のバランスが良い。多くのホワイトマットスクリーンがこのあたり。

- 低ゲイン(0.8前後):映像は少し暗くなるが、黒が引き締まって見える。グレースクリーンなどがこれに該当する。

一般的な薄いグレーの壁は、おおよそ「ゲイン0.8〜0.9」に相当すると考えられます。つまり、プロジェクターから投射された光の10%〜20%が、白い壁に比べて失われてしまうのです。この輝度の低下が、映像に以下のような影響を及ぼします。

1. 全体的な輝度の低下と「眠たい」映像

まず、単純に映像全体が暗くなります。これにより、映像の活気やパンチ力が失われ、どこか「眠たい」印象の画になってしまいます。特に、プロジェクター自体の輝度(ルーメン)があまり高くない場合、この影響は致命的になることもあります。

2. 白ピークの表現力低下(特にHDRコンテンツで顕著)

映像の中で最も明るい部分(太陽の光、爆発の閃光、夜景のライトなど)の表現力が著しく低下します。特に、近年の映画やゲームで標準となっているHDR(ハイダイナミックレンジ)コンテンツは、この「白ピークの輝き」がリアリティの鍵を握っています。グレーの壁では、この最も重要な輝きの部分がクリップ(頭打ち)され、制作者が意図した光の表現が完全に失われてしまうのです。

3. 色の正確性の悪化

壁のグレーの色味が、映像本来の色に混ざり、全体的に彩度が低く、くすんだ色合いになります。特に、生命感の要である「人肌」の色が不健康に見えたり、料理の映像が美味しそうに見えなくなったりと、コンテンツへの没入感を大きく妨げます。

私自身、コントラスト性能が高いことで知られるDLPプロジェクターを使っていた時期に、弱点である「黒浮き」を少しでも改善しようと、自宅の壁を塗装用の薄いグレー(N8.5程度のニュートラルグレー)にして投影した経験があります。確かに、映像がない状態の「黒」は少し沈みました。しかし、いざ映画を再生してみると、それ以上に失うものの方が遥かに大きかったのです。俳優の顔から血の気が失われ、日中の屋外シーンなのにまるで曇天のよう。何より、夜空に輝く星や、車のヘッドライトの鋭い光といった、映像の「華」となる部分が全く輝かず、非常にがっかりしたのを覚えています。結局、その週末に白いスクリーンを購入しました。

確かに、グレーの壁は黒浮きを軽減する効果がゼロではありません。しかし、それは全体の輝度を下げたことによる副次的な効果に過ぎず、失うもの(明るさ、色の正確性、ダイナミックレンジ)とのトレードオフを考えると、多くの場合でデメリットの方が上回ると言えるでしょう。映像体験を重視するなら、やはり投影面は「白」を基本に考えるのがセオリーです。

壁の色が茶色など濃い色でも同様です

グレーの壁でさえ、プロジェクターの性能を十分に引き出せないという事実は、より色のついた壁、例えば「茶色」や「ベージュ」「水色」といった壁紙に対して、さらに深刻な影響をもたらします。インテリアとの調和を考えて選ばれがちなこれらの色の壁は、残念ながらプロジェクターの映像を正確に再現するという点においては、致命的な欠点を抱えています。

その原理は、壁の色が映像全体にかかる「カラーフィルター」として機能してしまうことにあります。私たちは小学校の図工の時間に、絵の具を混ぜると色が暗くなっていく「減法混色」を学びました。壁に色が塗られているということは、その塗料が特定の波長の光を吸収し、残りの光だけを反射している状態です。プロジェクターから放たれた光(加法混色)がこの壁に当たると、壁の色によって特定の光が「減算」され、結果として全く意図しない色となって私たちの目に届いてしまうのです。

具体的な例を挙げてみましょう。

- 茶色やベージュの壁の場合:これらの色は、一般的に青色系の光を吸収する性質があります。そのため、プロジェクターが映し出す映像の青色成分が弱められ、全体が暖色系に偏ってしまいます。空の青はくすんだ水色になり、人の肌は黄みがかって不健康に見え、映像全体が古びたセピア写真のような印象になってしまいます。

- 薄い水色の壁の場合:今度は逆に、赤色系の光が吸収されやすくなります。人の肌からは血の気が失われ、夕焼けの燃えるような赤や、料理の暖かみのある色合いが再現できず、全体的に冷たく、生命感の乏しい映像になります。

- 薄い緑色の壁の場合:マゼンタ(赤紫色)系の光が吸収されます。これにより、特に人の肌の赤みや唇の色などがくすんで見え、不自然な色再現の原因となります。

以前、新築の家に招かれた際、リビングシアターを楽しまれている友人がいました。壁は非常におしゃれなカフェ風の「塗り壁調ベージュ」でした。本人は「この壁の色、落ち着くでしょう」と満足げでしたが、いざ映画が始まると、私はその映像に全く集中できませんでした。なぜなら、どんな映画を観ても、まるで全編がメキシコや砂漠地帯で撮影されたかのように、常に画面がうっすらとオレンジがかっていたからです。俳優が着ている真っ白なTシャツはクリーム色に、青い空は緑がかった空色に見え、映像制作者が意図した色彩設計が完全に台無しになっていました。その体験を通じて、投影面における「白の基準」がいかに重要かを改めて痛感させられました。

もちろん、最近のプロジェクターには「壁色補正(ウォールカラー)」機能が搭載されているモデルも増えています。これは、あらかじめ設定された壁の色(水色、黄色、ピンクなど)に合わせて、映像のホワイトバランスを調整する機能です。しかし、これはあくまで簡易的な応急処置に過ぎません。

この機能は、壁の色を打ち消すために、映像から特定の色の成分を「引く」ことで補正を行います。例えば、青い壁に対しては映像の青成分を弱める、といった具合です。しかし、一度失われた色の情報を完全に取り戻すことはできず、補正をかければかけるほど、映像全体のカラーバランスは崩れ、色深度やダイナミックレンジも失われていきます。結局は、どこかを立てればどこかが立たない、という不自然な画質に陥ってしまうのです。

映像作品における「色」は、監督やカラリストが意図を込めて作り上げた、作品の感情や雰囲気を伝えるための最も重要な言語の一つです。その言語を正しく受け取るためには、基準となる「白」がいかに重要か、ご理解いただけたかと思います。もし、あなたが作品の世界に深く没入したいと願うなら、色のついた壁への投影は避けるべき、というのが私の結論です。

スクリーンなしで白い壁に映す際の注意点

さて、ここまで黒や色のついた壁がプロジェクター投影には適していない理由を、様々な角度から解説してきました。「それなら、我が家の白くて平らに見える壁なら、わざわざスクリーンを買わなくても大丈夫だろう」…そう考えるのが自然な流れですし、実際に多くの方が、まずは壁への直接投影からホームシアター生活をスタートさせます。手軽に大画面を実現できる、素晴らしい第一歩です。

しかし、プロの視点から厳密に言うと、たとえそれがどんなに白く、滑らかに見える壁であっても、映像を最適に表示するために設計された専用スクリーンとでは、画質に歴然とした差が生まれます。「映る」ということと、「美しく映る」ということの間には、思った以上に大きな隔たりがあるのです。スクリーンなしで壁に直接投影する場合、主に以下の3つのハードルが存在します。

1. 壁紙の微細な凹凸(テクスチャ)とシャープネスの低下

日本の住宅で最も一般的に使用されているビニールクロス。これらは一見するとフラットに見えますが、表面には「エンボス加工」と呼ばれる、布地調や石目調などの微細な凹凸が施されていることがほとんどです。この凹凸が、映像のシャープネスを著しく低下させる最大の原因となります。

プロジェクターから放たれた光がこの凹凸に当たると、光が乱反射し、本来一点に集まるべき焦点が微妙にズレてしまいます。さらに、凹凸によってできるμm(マイクロメートル)単位の微小な影が、映像にノイズとして乗り、全体をざらつかせます。特に、4Kプロジェクターで高精細な映像を投影した場合、この影響は顕著です。髪の毛一本一本の質感や、遠景のディテール、テロップの鋭い輪郭といった、高解像度ならではの魅力が、壁のテクスチャによって覆い隠され、ぼんやりとした印象になってしまうのです。

2. 壁材の光沢(シーン)と輝度ムラ(ホットスポット)

壁紙には、汚れ防止などの目的で、わずかに光沢(シーン)を持たせているものが少なくありません。この光沢が、均一な映像表示を妨げる第二の要因です。光沢のある面に光を当てると、鏡のように特定の方向に強く光を反射する「正反射」が起こりやすくなります。これにより、スクリーンの中心部(プロジェクターの光が最も強く当たる場所)だけが不自然に明るくテカって見える「ホットスポット」という現象が発生します。一方で、画面の周辺部は暗くなり、画面全体で輝度のムラが生じてしまいます。これでは、映画監督が意図した均一な画面設計が台無しです。

対して専用スクリーンは、光をあらゆる方向に均一に拡散させる「完全拡散」に近い特性を持つマットな素材で作られており、どの角度から見ても輝度ムラのない、安定した映像を提供します。

3. 壁の「白」の不正確性とフラットネスの問題

第三に、「白い壁」といっても、その「白」は光学的に見て正確な基準白色(D65/色温度6500K)ではないことがほとんどです。インテリアに合わせて、少し暖かみのあるアイボリー(黄みがかった白)や、クールなオフホワイト(青みがかった白)になっている場合が多く、これが色の正確性を微妙に狂わせます。また、長年の生活の中で、太陽光による日焼けや照明による変色、汚れの付着なども避けられません。

さらに、建築上の問題として、壁そのものが完全に平ら(フラット)であることは稀です。ミリ単位の歪みやたわみがあり、これが映像の幾何学的な歪み(ジオメトリエラー)を引き起こします。映画のエンドロールや、画面を横切るパンニングショットなどで、文字や背景が微妙に波打って見える場合、その原因は壁のフラットネスにある可能性が高いです。

私自身、この壁投影の限界を痛感した経験があります。ホームシアターを始めた当初、私も「この滑らかな白壁なら完璧だ」と信じて投影していました。しかし、ある日、映像キャリブレーション用のテストパターンを映し出した瞬間、愕然としたのです。画面の四隅と中央で、グレーの色味が明らかに違って見える(輝度ムラ)。そして、格子状のパターンを映すと、線が微妙に波打っている(歪み)。極めつけは、シャープネスパターンを映した時、壁紙の布目模様が干渉して、本来存在しないはずの虹色の縞模様(モアレ)が見えたことでした。この時、「最高の画質を引き出すには、最高のキャンバスが必要だ」と悟り、専用スクリーンへの投資を決意しました。その画質向上効果は、プロジェクター本体を買い替えた時以上に劇的でした。

手軽に大画面を楽しめる壁投影は、プロジェクター入門として素晴らしい選択肢です。しかし、もしあなたが「このプロジェクターは、本当はもっと凄い実力を持っているんじゃないか?」と感じ始めたなら、その答えは、投影面、すなわちスクリーンにあるのかもしれません。

プロジェクターのスクリーン黒か白どっちか迷う応用編

この章で解説する項目

- 明るい部屋用のプロジェクター黒スクリーン

- コントラストを上げるグレースクリーンとは

- vividstormのスクリーンの場合は選択肢が変わる

- 代用品と専用スクリーンの画質は違う?

- まとめ:プロジェクターのスクリーン黒か白どっちを選ぶか

明るい部屋用のプロジェクター黒スクリーン

さて、ここまでの解説で「プロジェクターは暗い部屋で、白いスクリーンに映すのが基本」という大原則をご理解いただけたかと思います。しかし、現代のライフスタイルでは、誰もが映画館のような完全な暗室(専用室)を用意できるわけではありません。むしろ、「家族が集まるリビングで、照明をつけたままスポーツ中継やゲームを楽しみたい」「日中の明るい会議室で、鮮明なプレゼンテーションを行いたい」といったニーズの方が圧倒的に多いのが実情です。

こうした「明るい部屋でプロジェクターを使いたい」という、かつては不可能とされた願いを叶えるために開発されたのが、黒スクリーン(正確には黒っぽい)、より専門的には「ALR(Ambient Light Rejecting)スクリーン」や「CLR(Ceiling Light Rejecting)スクリーン」と呼ばれる、最先端の光学スクリーンです。

これは、これまで説明してきた「光を吸収するただの黒い面」とは全くの別物。その正体は、周囲の不要な光(環境光)を選択的に遮断・吸収し、プロジェクターから発せられる映像の光だけを効率的に視聴者の目に届ける、極めて高度な光学フィルターなのです。

黒スクリーン(ALR/CLR)は、なぜ明るい部屋でも見えるのか?

その魔法のような性能の秘密は、スクリーン表面にナノメートル単位で精密に加工された「微細なプリズム構造」にあります。肉眼ではただの黒い面にしか見えませんが、電子顕微鏡レベルで見ると、そこには光の入射角をコントロールするための、驚くべき仕掛けが隠されています。

| スクリーンタイプ | 主な構造 | 光の制御方法 | 最適なプロジェクター |

|---|---|---|---|

| ALRスクリーン (長焦点用) | 水平方向に並んだレンズ構造 | 主に左右からの光をカットし、正面からの光を反射。 | 天井吊りや後方設置の通常プロジェクター |

| CLRスクリーン (超短焦点用) | ノコギリの刃のような斜めのプリズム構造 | 天井の照明など、上からの光を吸収し、真下から投射される超短焦点プロジェクターの光だけを反射。 | スクリーンの真下に設置する超短焦点プロジェクター |

特に近年、「レーザーTV」とも呼ばれる超短焦点プロジェクターの普及に伴い、CLRスクリーンの進化は目覚ましいものがあります。スクリーンの真下にプロジェクターを置くという設置方法に特化することで、生活動線の中心である「天井照明」からの光をピンポイントでカットできるため、日中の明るいリビングでも、まるで大型の有機ELテレビを見ているかのような、高コントラストで鮮やかな映像を実現できるのです。

私自身、自宅のリフォームを機に、リビングシアターのメインスクリーンを従来のホワイトマットから、超短焦点プロジェクターとCLRスクリーンの組み合わせに入れ替えた経験があります。その変化は、まさに革命的でした。以前は、映画を観るたびに全ての遮光カーテンを閉め、家族に「ちょっと暗くするよ」と断りを入れなければなりませんでした。しかし、CLRスクリーンを導入してからは、日中にレースカーテン越しの光が差し込むリビングで、ダウンライトをつけたまま、子供たちがアニメを観たり、私がサッカー中継を楽しんだりすることが当たり前になったのです。映像の黒は引き締まり、色は鮮やか。それでいて、部屋の明るさは保たれているため、家族とのコミュニケーションが断絶されることもありません。「プロジェクターは部屋を暗くしないと見えない」という、長年の常識が覆された瞬間でした。

ALRスクリーンについてはこちらの記事で紹介しています。

ただし、この高性能な黒スクリーンにも注意点があります。

黒スクリーン(ALR/CLR)導入時の注意点

- プロジェクターの設置位置が厳密に指定される:光の入射角を精密にコントロールするため、プロジェクターを置ける高さや角度の自由度が非常に低いです。製品が指定する設置条件を厳守する必要があります。

- 視野角が比較的狭い:光を視聴者の方向に集中させるため、スクリーンを真横から見ると映像が暗く見える傾向があります。家族全員が視聴する場合は、ソファの配置などを考慮する必要があります。

- 価格が比較的高価:高度な光学技術を用いているため、同サイズのホワイトマットスクリーンに比べて価格は高価になります。

黒スクリーンは、万能の解決策ではありません。しかし、「暗室は作れないけれど、大画面は諦めたくない」という現代のライフスタイルにおいて、プロジェクターの可能性を飛躍的に広げてくれる、非常に強力な選択肢であることは間違いないでしょう。

コントラストを上げるグレースクリーンとは

グレースクリーンとは、スクリーンの表面がグレーに加工されている専用タイプの投影スクリーンです。最大の特長は、プロジェクター投影で課題となる「黒浮き」を抑制できる点にあります。特に液晶方式のプロジェクターは構造上、完全な黒を表現するのが苦手で、映像の暗部が浅くなりがちですが、グレースクリーンを使うことで黒の深みをしっかり引き出せ、映像に深みと立体感をもたらす「コントラスト性能」を向上させることにあります。

ただし、グレーの色味があるため、全体の映像に多少の色影響は生じます。極端に映像が暗くグレーがかるわけではありませんが、色鮮やかさがやや抑えられる傾向があります。それでも、深い黒を重視したい人には魅力的な選択肢です。

一方、より明るさや色の鮮やかさを優先する場合はホワイトスクリーンが適しています。最終的には、自分が好む画質の方向性や視聴スタイルで選ぶのがポイントです。また、こうした選択は、比較的手頃な価格帯が多い液晶プロジェクターを使うホームシアター構築において特に検討されることが多いテーマです。

グレースクリーンが解決する「黒浮き」という課題

「黒浮き」とは、映像の中の黒い部分が、漆黒にならずにどこかグレーがかって見えてしまう現象のことです。これは、プロジェクターが構造上、ランプやレーザーからの光を100%完全に遮断することができず、常に微量の「迷光(光漏れ)」が発生しているために起こります。特に、黒の表現が苦手とされる液晶(LCD)方式のプロジェクターでは、この傾向が顕著に現れます。

完全な暗室で白いスクリーン(ゲイン1.0)に映像を映すと、この微量な光漏れが白いスクリーンに反射してしまい、本来「無」であるべき黒が、ぼんやりと明るく見えてしまうのです。これが映像全体のリアリティを損ない、「締まりのない画」と感じさせる最大の原因となります。

ここでグレースクリーンが活躍します。グレースクリーン(一般的にゲイン0.8前後)は、スクリーン自体のベース色がグレーであるため、プロジェクターから漏れてくる迷光を吸収し、目立たなくさせる効果があります。白いキャンバスに垂らした一滴の黒インクは目立ちますが、グレーのキャンバスに垂らしたインクはそれほど目立たない、というのと同じ原理です。これにより、黒浮きが劇的に改善され、映像の最も暗い部分が深く沈み込み、まるでブラウン管テレビやプラズマテレビのような、引き締まった黒を表現することが可能になるのです。

私には、忘れられないグレースクリーンとの出会いがあります。十数年前、都内の専門ショップで、当時最高峰とされたJVCのD-ILAプロジェクターと、米Stewart社の伝説的なグレースクリーン「FireHawk」の組み合わせで、映画『ダークナイト』の冒頭シーンを観る機会がありました。それまで自宅のホワイトスクリーンで観ていたのとは、全くの別次元の体験でした。夜のゴッサムシティの闇が、本当に「底なしの闇」としてスクリーンに広がっていたのです。ビルの窓明かりや車のヘッドライトは、その深い闇から突き抜けるように輝き、映像の立体感が凄まじい。ホワイトスクリーンではどこか平面的に見えていた夜景が、そこには「空間」として存在していました。この時、私は「本当のコントラストとは、ただ明るいだけではなく、深く沈む黒があって初めて生まれるのだ」ということを、肌で理解したのです。

「黒の沈み込み」と「白の輝き」のトレードオフ

しかし、この素晴らしい黒の表現力は、決して無料で手に入るわけではありません。グレースクリーンを選ぶ際には、非常に重要な「トレードオフ」を理解しておく必要があります。

ゲイン0.8のグレースクリーンは、迷光だけでなく、映像を構成する全ての光を約20%減光させてしまいます。つまり、黒が沈む代償として、映像の中で最も明るい部分、いわゆる「白ピーク」の輝きも失われてしまうのです。

| 比較項目 | ホワイトマットスクリーン (Gain 1.0) | グレースクリーン (Gain 0.8) |

|---|---|---|

| 黒の表現力 | プロジェクターの性能によっては黒浮きが目立つことがある。 | ◎ 黒浮きが抑制され、深く引き締まった黒になる。 |

| 白の表現力 | ◎ プロジェクターの輝度を最大限に活かし、眩しいほどの白を表現できる。 | 白のピーク輝度が約20%低下し、少し落ち着いた白になる。 |

| 知覚コントラスト | 黒浮きにより、暗部階調が潰れがちになることがある。 | ◎ 黒が沈むことで明暗差が際立ち、立体感や奥行き感が向上する。 |

| 推奨環境 | 一般的な暗室、または輝度がそこまで高くないプロジェクターを使用する場合。 | 完全な暗室環境で、かつ高輝度なプロジェクター(2000ルーメン以上推奨)を使用する場合。 |

結論として、グレースクリーンは「画質を良くする魔法のスクリーン」ではなく、「映像のダイナミックレンジを、黒方向にシフトさせるための専門的なツール」と言えます。眩しいほどのピーク輝度を少し抑える代わりに、より深く、安定した黒の土台を手に入れる。この特性を理解し、かつ、それを補って余りある高輝度なプロジェクターと、完全な暗室という環境を用意できる、映像表現に深くこだわるシネフィル(映画愛好家)のための、玄人向けの選択肢なのです。

Vividstormのスクリーンの場合は選択肢が変わる

これまでの解説では、スクリーンを「白」「黒」「グレー」という「色」の軸で分類し、それぞれの特性を掘り下げてきました。これはスクリーン選びの伝統的かつ基本的な考え方です。しかし、プロジェクター技術、特に光源のレーザー化や投射距離の超短焦点化が急速に進む現代において、スクリーン選びのパラダイムそのものを変えてしまうような、革新的な専門メーカーが登場しています。その代表格が、VIVIDSTORM(ヴィヴィッドストーム)です。

VIVIDSTORMの製品ラインナップを理解することは、もはや単に「スクリーンを選ぶ」という行為ではありません。それは、「自分のライフスタイルと視聴環境に合わせ、最適なプロジェクターとスクリーンを一つの『システム』として設計する」という、全く新しい次元へのステップアップを意味します。彼らの登場により、スクリーン選びは「黒か白か」という単純な二元論から、遥かに高度でパーソナルなものへと進化したのです。

1. プロジェクターの種類に合わせた『素材』の選択という発想

VIVIDSTORMの最大の功績は、スクリーンの「色」という概念以上に、「どのプロジェクターからの光を、どのようにコントロールするか」という光学設計に主眼を置いた点にあります。彼らは、プロジェクターの投射方式に合わせて、全く異なる特性を持つスクリーン素材を開発・提供しています。

VIVIDSTORMが提供する主なスクリーン素材

- 超短焦点(UST)プロジェクター専用素材 (CLR – Ceiling Light Rejecting)

壁際に置く超短焦点プロジェクターが、真下からスクリーンに向かって光を投射するという特性に完全特化。スクリーン表面には、下から見ると光を反射し、上から見ると光を吸収する、極めて精密なノコギリ刃状のレンズ構造が施されています。これにより、リビングの天井照明(ダウンライトなど)からの光を90%以上カットし、プロジェクターの光だけを鮮明に映し出します。まさに「明るいリビングでテレビのように使う」ための切り札です。 - 長焦点(通常)プロジェクター専用素材 (ALR – Ambient Light Rejecting)

天井に吊るしたり、部屋の後方に設置したりする一般的なプロジェクター向け。こちらは、主に壁の窓などから入ってくる「横方向」からの環境光をカットするように設計されています。完全な暗室ではないものの、ある程度明るさを抑えた部屋で、よりコントラストの高い映像を楽しみたい場合に最適です。

この「プロジェクターとスクリーンのマッチング」という考え方は、非常に重要です。例えば、超短焦点プロジェクターに長焦点用のALRスクリーンを組み合わせても、期待した効果は得られません。なぜなら、カットすべき光の方向が全く違うからです。VIVIDSTORMは、このシステムとしての最適解をユーザーに提供することで、プロジェクターが持つポテンシャルを100%以上引き出すことを可能にしました。

2. ライフスタイルを変える『設置方法』の選択

VIVIDSTORMが多くのユーザーから熱狂的に支持されるもう一つの理由が、従来のスクリーンにはなかった、革新的な「設置方法」の提案です。

- 床置き電動ポップアップ式

これがVIVIDSTORMの代名詞とも言える製品です。普段は床に置かれたスリムな黒いケースにスクリーンが完全に収納されており、部屋の景観を一切損ないません。リモコン一つで、静かなモーター音とともにスクリーンが床からスルスルとせり上がってくる様は、まさに近未来的。スクリーン両脇に備えられたワイヤーテンション機構が、常にシワ一つない完璧な平面性を保ちます。これは、少しの歪みも許されない超短焦点プロジェクターにとって、極めて重要な機能です。壁や天井への面倒な工事が一切不要で、賃貸住宅でも気軽に導入できるというメリットは計り知れません。 - キャビネット一体型

さらにインテリアとの融合を推し進めたのが、このタイプです。一見するとモダンなテレビボードですが、天板部分が電動で開き、中からスクリーンがポップアップ。キャビネット内部には、超短焦点プロジェクターやAVアンプ、ゲーム機などをスマートに収納できます。配線も全てキャビネット内に隠せるため、生活感を徹底的に排除した、洗練されたシアター空間を構築できます。

私がコンサルティングを担当したあるお客様は、高層マンションの眺望が素晴らしいリビングに、120インチの大画面を導入したいと願っていました。しかし、壁一面が窓ガラスで、スクリーンを設置する壁がありません。天井も複雑な構造で、吊り下げ工事は困難。まさに八方塞がりの状況でした。そこで提案したのが、VIVIDSTORMの床置き電動式スクリーンです。窓の前にスクリーンケースを置き、普段は美しい夜景を楽しみ、映画を観る時だけスクリーンを立ち上げる。この提案に、お客様は「そんな魔法のようなことができるのか」と大変驚かれ、即決されました。設置後、夜景をバックに床から巨大なスクリーンが静かに現れた瞬間のお客様の感動された表情は、今でも忘れられません。これは、単にスクリーンを売るのではなく、「新しい視聴スタイル」という体験を提案できた、私にとっても象徴的な事例です。VIVIDSTORMは、それを可能にする力を持っているのです。

もちろん、これらの高機能なスクリーンは、従来のホワイトマットスクリーンに比べて高価です。しかし、それは単なる「布」の価格ではなく、「工事不要の設置システム」「環境光を克服する光学技術」「空間を有効活用するインテリア性」といった、数々の付加価値を含んだ価格です。もしあなたが、これまでの常識に縛られない、自由でスマートな大画面ライフを求めているのであれば、VIVIDSTORMの製品群を研究してみることは、間違いなくその最短ルートとなるでしょう。

VIVIDSTORMについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

VIVIDSTORMの全製品を見たい方は公式サイトで確認できます。

代用品と専用スクリーンの画質は違う?

ここまで、様々な種類のスクリーンとその特性について解説を進めてきました。この記事を読まれている方の中には、「専門的なスクリーンの話は分かったけれど、結局のところ、うちの白い壁や、間に合わせで用意した白い布と、何十万円もする専用スクリーンとでは、具体的にどれほどの画質の違いがあるのか?」という、最も核心的な疑問を抱いている方も多いでしょう。

この問いに対して、私は長年の経験から断言できます。その違いは、「少し良い」といったレベルのものではなく、「全くの別物」です。それは、スマートフォンのスピーカーで音楽を聴くのと、本格的なオーディオシステムで聴くのとが全く異なる体験であるのと同じです。手軽に大画面を楽しめるという点では、壁や布への投影も素晴らしい入り口です。しかし、一度でも専用スクリーンが描き出す映像世界を知ってしまうと、もう二度と後戻りはできなくなります。なぜなら、専用スクリーンは単なる「白い板」ではなく、プロジェクターが放つ光の情報を、一点の欠落もなく私たちの目に届けるために設計された、精密な「光学製品」だからです。

その画質の違いを生み出す、決定的ないくつかの要因を、専門的な視点から紐解いていきましょう。

1. 表面の平滑性(フラットネス)と解像度の再現力

これが最も大きな違いと言っても過言ではありません。専用スクリーン、特に「テンション(張力)」機構を持つスクリーンは、鏡のように完璧な平面性を実現しています。一方、壁には必ず建築上の微細なたわみや歪みがあり、布は自重や湿気でシワが寄ってしまいます。

この平面性の欠如が、映像の「焦点(フォーカス)」を破壊します。プロジェクターは、スクリーン面に対して完璧にピントを合わせようとしますが、投影面自体が波打っていては、画面の場所によってピントが合う場所と合わない場所が混在してしまいます。結果として、映像全体がどこか「眠たい」、シャープネスの欠けた印象になるのです。

さらに深刻なのが、壁紙表面の微細な凹凸(テクスチャ)です。これは、4K(830万画素)のような高解像度プロジェクターの性能を完全に無力化してしまいます。プロジェクターがどれだけ微細な画素を投射しても、それを受け止める壁紙の表面がザラザラでは、画素同士が干渉し、滲んでしまうのです。これは、きめ細やかな高級和紙に、超極細のペンで文字を書こうとしても、インクが繊維に滲んでしまうのと同じ現象です。結果として、4Kプロジェクターを使っているのに、体感的な解像度はフルHD(207万画素)以下、という悲劇的な事態に陥ります。

2. 光学的な表面処理と、正確な色再現性(D65基準)

映像制作者がコンテンツを作る際、色の基準として用いるのが「D65」という規格(色温度6500K)です。これは、昼間の太陽光に近い、最も自然でニュートラルな「白」を定義したものです。高品質な専用スクリーンは、このD65を完璧に再現できるように、表面に酸化チタンなどの光学素材をコーティングし、色味の偏りが一切ない「基準となる白」を実現しています。

対して、住宅用の壁紙の「白」は、インテリアとしての快適性を優先しているため、暖かみのあるアイボリーや、クールなオフホワイトなど、必ず何らかの色味が付加されています。また、経年により日焼けで黄ばんだり、照明の影響で変色したりもします。このような「基準からズレた白」に映像を投影すると、当然ながら全ての色がその影響を受け、制作者が意図したカラーバランスは完全に崩壊します。

3. ブラックバッキングによるコントラストの向上

多くの人が見落としがちですが、専用スクリーンの裏面は、例外なく「黒い裏地(ブラックバッキング)」で処理されています。これには2つの重要な役割があります。

- 背後からの光の透過防止:スクリーンの後ろに窓などがある場合、外光がスクリーンを透過して映像を薄めてしまうのを防ぎます。

- プロジェクター光の裏抜け防止:これがより重要です。プロジェクターの強力な光がスクリーンを突き抜け、背後の壁に反射して再びスクリーンに戻ってくる「裏写り」という現象を防ぎます。この裏写りは、映像のコントラストを著しく低下させる原因となります。白い壁や布にはこの機能がないため、光が裏に抜けてしまい、締まりのない画質になります。

私にとって、この「代用品と専用スクリーンの違い」を決定的に悟った原体験があります。ホームシアターを始めてしばらくは、私も「うちの壁は新築で真っ白だから完璧だ」と信じ、100インチで投影していました。それなりに満足していましたが、ある日、意を決して同じサイズのタブテンション式スクリーン(Stewart社製)を導入してみたのです。設置を終え、いつも見ている映画のオープニングを再生した瞬間、文字通り息を呑みました。それは「画質が良くなった」という生易しいものではありませんでした。まるで、今まで映像の前にかかっていた一枚の薄いベールが、さっと取り払われたかのような感覚。壁に投影していた時には全く見えなかった、女優の肌の細かな質感、衣装の繊維一本一本、そして何よりも、夜空のシーンで、星と闇の間に「何もない空間」がはっきりと見えたのです。コントラストとはこのことか、と。あの瞬間、私は「プロジェクターの性能を本当に決めるのは、投影面なのだ」という真理を、身をもって知ったのです。

もし、あなたが今、壁への投影で満足しているとしても、それはまだ、あなたのプロジェクターが持つ本当の実力の、半分も見ていないのかもしれません。専用スクリーンへの投資は、決して安価ではありません。しかしそれは、プロジェクターという「画家」の能力を100%解放してあげるための、最高の「キャンバス」を手に入れることであり、その費用対効果は、プロジェクター本体を買い替える以上に大きいと、私は確信しています。

まとめ:プロジェクターのスクリーン黒か白どっちを選ぶか

プロジェクターのスクリーン選びという、一見すると単純な「黒か白か」という問いから始まったこの記事も、いよいよ最終章です。私たちは、プロジェクターが光と影を操る基本的な仕組みから、壁という身近な投影面が抱える限界、そしてALR/CLRスクリーンやVIVIDSTORMのような最先端技術が切り拓く、新しい大画面の可能性まで、非常に長く、深い旅をしてきました。この旅で得た知識は、きっとあなたのスクリーン選びにおける、確かな羅針盤となるはずです。最後に、あなたが最適な一枚にたどり着くための、この記事の要点を凝縮した最終チェックリストを以下に示します。

- プロジェクターのスクリーン選びは「暗い部屋で白いスクリーン」が全ての基本

- プロジェクターの黒は光がない状態でありスクリーンに黒い光は投射されていない

- 光を吸収する黒い壁や布はスクリーン代わりにはならず映像は極端に暗くなる

- 茶色やグレーなど色のついた壁は映像の色を歪ませ正確な色再現を妨げる

- 白い壁も一見フラットに見えるが微細な凹凸が解像度を著しく低下させる

- 専用スクリーンはプロジェクターの性能を解放する最も費用対効果の高い投資である

- 黒スクリーン(ALR/CLR)は「明るいリビング」でテレビのように使うための特殊なスクリーン

- 黒スクリーンは天井照明などの環境光をカットしプロジェクターの光だけを反射する

- グレースクリーンは「完全な暗室」で黒浮きを抑えコントラストを高める玄人向けの選択肢

- グレースクリーンは白の明るさを犠牲に黒の沈み込みを優先させるトレードオフがある

- VIVIDSTORMのようなメーカーはプロジェクターと組み合わせるシステムとしてスクリーンを提案する

- 超短焦点プロジェクターには真下からの光を前提とした専用CLRスクリーンが必須となる

- 床からせり上がる電動式など工事不要で設置できるスクリーンも存在する

- 「白」は暗室で色の正確性と明るさを求める場合の万能な答え

- 「黒か白か」の最終的な答えはあなたの部屋の明るさ・予算・求める画質で決まる