プロジェクターを購入または運用している中で、「耐用年数がどれくらいか」を正確に把握しておくことは、税務上の処理だけでなく、運用コストや買い替えの判断にも直結する重要なポイントです。多くの方は、税務処理に必要な法定耐用年数や、国税庁が定める基準について詳しく知りたいと考えているでしょう。

本記事では、国税庁が公開している耐用年数表に基づき、プロジェクターの税法上の扱いや分類を明確に解説します。また、実際の使用年数や故障に関わるプロジェクターの寿命や症状、さらにランプの寿命やランプ交換目安と費用相場といった現場で役立つ情報にも触れていきます。

加えて、会議や授業などで頻繁に使用されるスクリーンの耐用年数やスクリーン買い替え時期の目安、さらには耐用年数経過後の処分方法まで網羅。エプソン製品を例も紹介し、より現実的な判断ができるよう丁寧にまとめています。

プロジェクターの導入・管理における基礎知識から実務に直結するポイントまでを一気に確認したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

プロジェクターの導入を迷っている方にはこちらの記事がおススメです。プロジェクターはやめた方がいい?買う前に知るべき注意点とは?

- 法定耐用年数や国税庁の分類基準

- プロジェクターの寿命や劣化症状

- ランプの寿命や交換時期・費用の目安

- スクリーンの耐用年数や処分方法

プロジェクターの耐用年数は5年でいい?

この章で解説する項目

- 新品の法定耐用年数は何年?

- 国税庁が定める基準とは

- 耐用年数表で見るプロジェクターの位置付け

- エプソン製品の例から学ぶ

- スクリーンの耐用年数 国税庁での扱いは?

新品の法定耐用年数は何年?

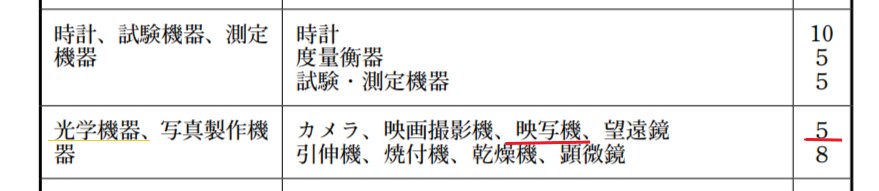

プロジェクターの「法定耐用年数」は、税務上の減価償却を行うために設定された基準で、基本的には5年と定められています。この数字は、国税庁が定める耐用年数表の中で、「器具及び備品」の「光学機器・写真制作機器」区分にある「映写機」に該当する資産として分類されることから導き出されます。

この5年という年数は、あくまで税務処理上の基準であり、製品の物理的寿命を示すものではありません。つまり、実際には5年を超えて使用できるプロジェクターもありますが、会計上は5年間で費用として償却処理を行う必要があるという意味です。

また、法定耐用年数は、購入時の新品か中古かでも取り扱いが異なります。中古のプロジェクターを購入した場合は、残存耐用年数を再計算する必要があり、原則として法定耐用年数の20%を下回ることはできないとされています。例えば、法定耐用年数が5年であれば、最短でも1年ではなく、2年半(5年の50%)が適用されます。

この基準は法人税法で定められているため、企業が資産を正しく計上・管理するうえで非常に重要です。特に資産計上のタイミングや償却方法に影響を与えるため、プロジェクターを導入する際には、耐用年数の理解と確認を怠らないようにしましょう。

国税庁が定める基準とは

プロジェクターをはじめとする設備や機器の「耐用年数」は、税務処理において重要な基準です。これを定めているのが国税庁であり、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に基づいて細かく分類されています。こうした分類により、企業は保有資産の会計処理を正しく行うことができ、税務上の透明性を確保することにもつながります。

プロジェクターの耐用年数は、一般的に「5年」とされています。これは国税庁が定めた「器具及び備品」の中の「光学機器・写真制作機器」カテゴリに含まれる「映写機」に該当するためです。映像をスクリーンに投影するというプロジェクターの機能や構造が、まさにこの分類に合致するからです。

一方で、税法上のもうひとつの主要な分類に「機械及び装置」というカテゴリがあります。これは金属加工機や食品製造装置、印刷機など、生産工程で物理的な加工や運搬を行う設備を指します。これらの装置は生産に直結しており、耐用年数も7年から15年と比較的長めに設定されています。

ここで注意したいのが、プロジェクターを「機械装置」として誤って分類してしまうケースです。プロジェクターはあくまでも視覚情報の出力装置であり、直接的な加工や変形などの機能を持つわけではありません。そのため、構造的にも機能的にも「機械装置」ではなく「備品」として扱うのが妥当です。

また、企業によってはプロジェクターと同時にスクリーンやスピーカー、架台などをまとめて導入することがありますが、これらはそれぞれが別の耐用年数を持つ「器具・備品」にあたります。すべてを一括で資産計上するか、個別に分類して管理するかは、会計処理の方針や実務上の利便性を考慮して決定する必要があります。

さらに、業務用として使用するプロジェクターでも、もし販売用の商品として保有している場合は「商品」として扱われ、耐用年数の適用外となります。用途によって資産区分が異なる点にも注意が必要です。

このように、プロジェクターを含む設備をどの資産分類に当てはめるかは、単に機器の名前や価格だけで判断するのではなく、その使用目的や構造、業務上の役割まで踏まえたうえで行うことが求められます。誤った分類は、税務上のリスクや会計処理の手間を招く原因にもなるため、国税庁の分類基準を正確に理解しておくことが重要です。

耐用年数表で見るプロジェクターの位置付け

耐用年数を確認する際には、国税庁が公開している「耐用年数表」を参照するのが一般的です。この表は、業種別・資産種類別に資産の耐用年数を明記しており、プロジェクターも該当する項目の中で見つけることができます。

耐用年数表において、プロジェクターは「器具及び備品」の「光学機器および写真製作機器」内にある「映写機」の一種として扱われており、耐用年数は5年と設定されています。これは、映画館などで使用される業務用の映写機器だけでなく、オフィスや教育現場などで使われるビジネス用プロジェクターにも共通するものです。

ただし、表の中に「プロジェクター」という項目が明記されているわけではないため、どの分類に当てはまるのか判断に迷うケースもあります。その場合は、構造や使用目的が類似している資産と照らし合わせて判断する必要があります。前述の通り、「映写機」が最も近しい用途・機能であるため、そこに含めるのが妥当です。

また、耐用年数表は定期的に改訂されることがあり、技術革新によって分類や年数が変更される可能性もあります。特にLEDプロジェクターやレーザープロジェクターといった新技術を搭載した機種が登場している現在、将来的に新たなカテゴリが追加されることも考えられます。

このような点を踏まえて、プロジェクターの導入時には耐用年数表を確認し、最新の分類と基準に従って適切な会計処理を行うことが求められます。

エプソン製品の例から学ぶ

エプソンのプロジェクター製品を見てみると、実際の耐用期間と法定の耐用年数との違いがよくわかります。エプソンは、ビジネス用・家庭用問わずさまざまなプロジェクターを展開していますが、どの製品にも共通して言えるのが「設計寿命が法定耐用年数より長い傾向がある」という点です。

例えば、エプソンが公表している情報では、水銀ランプを使用したモデルでは約4,000時間から9,000時間、LEDやレーザー方式であれば約20,000時間以上の使用が可能とされています。これは、1日3時間の使用であればおよそ6年~18年の稼働が見込まれることになります。

ただし、これはあくまで物理的な寿命であり、税務上の耐用年数とは別物です。エプソン製プロジェクターであっても、税務処理上は国税庁の定めに従い「耐用年数5年」として減価償却を行う必要があります。ここで混同しがちなのが、「使える年数」と「経費として計上できる年数」の違いです。

また、エプソン製品には使用環境による注意点もあります。高温多湿な場所での連続使用や、定期的なフィルター清掃を怠った場合、実際の使用寿命が短くなることも少なくありません。そのため、長期使用を前提とする場合には、保守契約や予備機の用意など、運用面での工夫も求められます。

このように、エプソン製品は耐久性に優れたモデルが多い一方で、税務上の処理は別途ルールに従う必要がある点を理解しておくことが重要です。

EPSONビジネスプロジェクター の保証と保守サービスのページはこちらから確認できます。

スクリーンの耐用年数 国税庁での扱いは?

スクリーンの耐用年数については、プロジェクター本体とは異なり明確なカテゴリがないため、どこに分類すべきか判断に迷うことがあります。国税庁の耐用年数表にも「スクリーン」という項目は明示されていないため、実務上は類似する資産の扱いを参考にして分類する必要があります。

このとき基準とされるのが、「器具及び備品」の中にある「その他の器具・備品(前掲のもの以外のもの)」という分類です。この区分に該当する場合、スクリーンの耐用年数は「5年」として取り扱うのが一般的です。これは、会議室の什器や展示用設備などと同様の考え方に基づくものです。

ただし、スクリーンの種類によっては分類が分かれる可能性もあります。たとえば、モーター付きで昇降ができるスクリーンや電動式の大型設備の場合、構造上は「機械装置」として扱われる可能性もあります。しかし、実際にはそれほど高価なものではなく、一般的な使用環境での劣化も早いため、耐用年数5年とするケースが多数です。

また、固定式の簡易スクリーンなどであれば、取得価格が10万円未満であることも多く、その場合は「消耗品」として一括費用処理することも可能です。ただし、耐用年数の取り扱いは、企業の会計方針や取得価格によって判断が分かれるため、税理士や会計担当者との確認が不可欠です。

このように、スクリーンの耐用年数は明示されていない分、適切な類似資産を参考にして判断することが求められます。税務上の処理と実務上の使用期間を混同しないよう、事前にルールを整理しておくことが大切です。

プロジェクターの耐用年数と実際の寿命の違い

この章で解説する項目

- プロジェクターの寿命を症状から見る

- ランプの寿命 エプソン公式見解は?

- ランプ交換目安と費用相場

- スクリーンの耐用年数と買い替え時期

- スクリーンの寿命は10年未満?

- 耐用年数後の処分はどうする?

プロジェクターの寿命を症状から見る

プロジェクターは精密機器であり、使用年数や環境によって少しずつ劣化が進みます。そのため、寿命が近づくといくつかの典型的な症状が現れるようになります。これらの症状に気づかずに使用を続けると、画質の劣化や故障リスクが高まり、業務や鑑賞に支障をきたすこともあります。

よく見られる症状の一つが「映像の明るさが極端に低下する」という現象です。これはランプの劣化や光学部品の汚れ・変質が原因であり、画面全体が暗くなったり、色の再現性が悪くなったりします。特に水銀ランプタイプでは、ランプの寿命が近づくと発光量が落ちるため、はっきりと映像の質に表れてきます。

次に、「ファンの異常音や過剰な熱」を感じるようになった場合も注意が必要です。内部にホコリが溜まると排熱効率が下がり、冷却ファンが通常よりも高回転で稼働するようになります。その結果、異音や本体の異常加熱が発生しやすくなります。

さらに、「ランプ交換の警告表示が頻繁に出る」「画面がチラつく」「色むらが目立つ」といった症状も、寿命が近づいているサインです。特にランプやパネルの経年劣化が進んでいる場合、部分的に色が偏ることもあります。

これらの症状が出始めた場合、修理対応が難しくなる前に早めに交換や買い替えを検討することが大切です。定期的な清掃や使用環境の見直しも、寿命の延命につながります。

ランプの寿命 エプソン公式見解は?

エプソンのプロジェクターでは、光源の種類に応じて公式に示されている「ランプ寿命」の目安があります。一般的に、水銀ランプを採用したモデルでは標準モードで約4,000時間、エコモードで約6,000~10,000時間とされており、製品によって多少の違いがあります。

エプソンの公式資料によれば、同じプロジェクターでも使用環境やモードの設定によってランプの寿命は大きく変化します。たとえば、高輝度モードで長時間使用すれば寿命が短くなる一方、エコモードで使用し、こまめな清掃や電源管理を行えば、表示時間の上限まで十分に使い続けることも可能です。

近年ではLEDやレーザー光源を採用したエプソンモデルも登場しており、これらは約20,000時間以上の寿命が期待できるとされています。LEDやレーザーはランプのような消耗部品ではなく、光源の劣化が緩やかなため、長期間安定した明るさと画質を維持できる点が評価されています。

ただし、実際のランプ寿命はあくまで「目安」であり、表示時間を超えたからといってすぐに使えなくなるわけではありません。一方で、寿命を過ぎて無理に使い続けると、光量の低下や発熱による破損のリスクも高まります。エプソンでは、ランプの寿命に達すると自動的に交換メッセージが表示される機能が搭載されているモデルが多いため、それを目安に交換時期を判断するのが安全です。

ランプ交換目安と費用相場

プロジェクターのランプには消耗品としての特性があり、一定の使用時間を経過すると交換が必要になります。そのタイミングを把握することは、予期せぬトラブルや映像品質の低下を防ぐうえで非常に重要です。

一般的にランプの交換目安は、標準モードで使用した場合は約4,000時間前後、エコモードであれば約6,000〜10,000時間が目安となります。これはメーカーや製品によって異なりますが、水銀ランプを使用しているモデルの多くがこの範囲内です。LEDやレーザー光源であれば、20,000時間以上使用可能であり、通常の使用では10年以上も交換不要というケースもあります。

交換時期の判断としては、「映像が暗く感じる」「色味が変わってきた」「ランプ交換メッセージが表示された」などが代表的なサインです。特にプロジェクターのランプは突然切れることもあるため、表示時間が上限に近づいてきたら予備ランプを準備しておくと安心です。

費用面については、メーカー純正の水銀ランプであれば、おおむね1万円〜3万円程度が相場です。エプソンのような大手メーカーでは、製品ごとに専用の交換ランプが設定されており、純正品を使うことで安全性や発色の品質が保証されます。互換ランプは価格が安いものの、発熱や破損のリスクもあるため、長期的な信頼性を重視するなら純正品の使用が推奨されます。

なお、ランプの交換は一部のモデルを除き、ユーザー自身で簡単に行える構造になっていますが、作業時には電源を切って本体が十分に冷えてから行うよう注意が必要です。安全性を考慮し、取り扱い説明書に従って正しく交換することが、プロジェクターの寿命を延ばす鍵になります。

スクリーンの耐用年数と買い替え時期

スクリーンの耐用年数は明確な年数が定められていないことが多く、実際の使用状況によって大きく変わります。税務上の減価償却では、他の備品と同様に「器具備品」扱いとされ、おおむね5年程度で帳簿上の価値はゼロになりますが、それが必ずしも実際の寿命と一致するわけではありません。

スクリーンには手動タイプや電動タイプ、固定式やモバイル型など複数の種類があり、それぞれに劣化のスピードが異なります。特に使用頻度が高い会議室や教室、イベント会場などでは、摩耗や汚れ、歪みなどの影響が蓄積しやすく、早ければ3年程度で映像品質に差が出るケースもあります。反射面にしわやたるみが生じると、プロジェクターの性能を十分に発揮できなくなり、文字が読みづらくなったり、映像の歪みが発生したりします。

また、日光や蛍光灯による焼けや色あせも避けられないため、定期的なチェックが必要です。スクリーンを常設している場合、気づかないうちに表面に細かなキズや劣化が生じ、視聴体験に悪影響を与えることがあります。

買い替えの目安としては、「画面の明るさが均一でなくなった」「スクリーンの巻き取りがうまくいかない」「表面の汚れが取れない」といった具体的な不具合が見られたときがタイミングです。これらが一つでも該当する場合、買い替えを検討することで、快適な映像環境を保つことができます。

スクリーンの寿命は10年未満?

スクリーンの実際の寿命は、製品仕様や使用頻度、設置環境によって異なるものの、多くのケースで10年を超える使用は難しいのが現実です。これは表面素材の経年劣化や機構部の摩耗が避けられないためであり、特に企業や教育機関などで頻繁に使われるスクリーンは、その傾向がより顕著です。

例えば、毎日のように使用される電動スクリーンでは、モーターや巻き取り部の劣化が3~5年のうちに現れやすくなります。巻き上げ不良や動作音の異常、引っかかりといった問題は、使用頻度の高さが寿命を縮めている証拠といえるでしょう。手動式でも、金属部品のサビやバネの劣化によりスムーズな動作ができなくなるケースがあります。

また、スクリーンの材質がビニール系や布製である場合、湿気や温度変化による伸縮が起こりやすく、これが表面の波打ちやたるみの原因になります。屋内であっても湿度が高い場所では、5年を待たずに劣化が進行することもあります。

こうした観点から、スクリーンの交換時期を「10年後」と見積もるのはやや楽観的です。特に高画質の映像を求める場面では、少しのスクリーンの劣化も品質に影響を及ぼすため、実際には5〜7年での見直しが現実的なサイクルといえるでしょう。

耐用年数後の処分はどうする?

スクリーンが税務上の耐用年数を超えた場合でも、実際に使用できる状態であればすぐに処分する必要はありません。しかし、物理的な劣化や映像品質への影響が出始めたら、適切な処分が求められます。ここで注意したいのが、スクリーンの処分は通常の家庭ゴミとは扱いが異なる点です。

まず、スクリーンの多くは金属フレームと合成樹脂、布地など複数の素材で構成されており、自治体によっては「粗大ごみ」や「分別解体対象」として処理されることがあります。特に電動タイプはモーターや配線を含んでいるため、一般的なゴミ回収では引き取ってもらえないこともあります。購入元やメーカーによっては回収サービスを行っている場合もあるため、廃棄の前に確認すると安心です。

また、法人で使用していたスクリーンを処分する際には、固定資産台帳の処理も必要です。帳簿上は耐用年数を超えても「償却済資産」として記載が残るため、処分したタイミングで「除却処理」を行う必要があります。この処理を怠ると、資産が存在しているように見えてしまい、決算に影響を与える恐れもあります。

さらに、取り外し作業にも注意が必要です。天吊りや壁掛けのスクリーンは、ネジや金具が高所に設置されていることが多く、無理に外すと落下やけがにつながることもあります。安全に作業を行うためには、専門業者に依頼することも検討しましょう。

このように、耐用年数を過ぎたスクリーンは、単なる「使い古しの備品」ではなく、法的・物理的な処理が必要な資産であることを理解し、計画的に処分することが重要です。

プロジェクターの耐用年数を総括

- プロジェクターの法定耐用年数は国税庁の分類により5年

- 税務処理上は「光学機器・写真制作機器」の「映写機」に分類される

- 中古品の法定耐用年数は原則として元の50%、最低でも20%が適用される

- 実際の使用寿命は使用環境や機種により5年〜10年未満が現実

- プロジェクターは「機械装置」ではなく「器具および備品」に該当する

- 耐用年数表には「プロジェクター」の明記はなく「映写機」として扱われる

- エプソン製品ではLEDやレーザー光源で20,000時間以上使用可能な例もある

- ランプ交換の目安は約4,000〜10,000時間で、モードや環境により変動する

- スクリーンは国税庁の明確な分類がなく「その他の器具・備品」として5年扱いが多い

- 電動式スクリーンは構造により「機械装置」と判断される可能性もある

- スクリーンの実使用寿命は素材や使用頻度により5〜7年が目安

- 使用寿命が近づくと画面の暗さ、異音、チラつきなどの症状が出やすい

- スクリーンやプロジェクターの除却には固定資産台帳の処理も必要

- 処分時は自治体やメーカーの回収ルールに従う必要がある

- 最新の耐用年数表や分類変更に注意し、導入時に確認することが重要