Bluetoothスピーカーをテレビに接続した際、「映像と音がズレて違和感がある」と感じたことはありませんか?このような音ズレの問題は、多くのユーザーが体験しており、特に映画やYouTubeなど映像コンテンツを視聴する際に気になりやすい現象です。この記事では、Bluetoothスピーカー 音ズレ テレビという状況に悩む方に向けて、音ズレ解消の基本知識から、iPhoneやAndroid端末との相性、車とテレビのズレの違いまで、幅広く解説します。

音ズレの共通原因には、Bluetooth通信の仕組みによる遅延や使用環境による干渉が関係しており、適切な対処法を知ることが快適な視聴体験につながります。また、有線接続との比較を通して、なぜ無線では音ズレが起こるのかも理解しやすくなります。さらに、パソコン設定での改善策や、最新コーデックがもたらす遅延軽減の効果にも触れていきます。

Bluetoothスピーカーの音ズレに悩む方が、正しい知識と対処法を身につけ、ストレスなくテレビを楽しめるように。そんな実用的な情報を、この記事でしっかりとご紹介していきます。

- Bluetoothスピーカー接続時に起きる音ズレの原因

- 音ズレを解消・軽減するための基本的な対処法

- iPhoneやAndroid、パソコンとの接続時の注意点や設定方法

- 有線接続との違いや最新コーデックの重要性

Bluetoothスピーカーで音ズレがテレビで起こる原因とは

この章で解説する項目

- 音ズレ解消の基本知識

- 遅延 パソコンとの違い

- 音ズレ iPhoneとの接続時に注意

- 車とテレビでのズレの違い

- 音ズレの共通原因

- 有線接続との比較でわかること

音ズレ解消の基本知識

Bluetoothスピーカーをテレビやスマートフォンと接続した際に発生する「音ズレ」は、多くのユーザーが直面する一般的な問題です。この現象は、映像と音声のタイミングがずれてしまい、セリフと口の動きが一致しないなどの違和感を引き起こします。では、なぜこのような音ズレが発生するのでしょうか。

まず、Bluetoothという技術自体が無線通信の仕組みであり、音声データをデジタルで圧縮・送信し、受信側で再生するというステップを踏みます。この過程でわずかな時間差が生じ、それが「遅延」として現れるのです。特にBluetooth 4.0以前の古い規格を使用している場合や、デバイス同士が異なるオーディオコーデック(音声圧縮方式)に対応していない場合には、遅延の度合いが大きくなる傾向があります。

また、音ズレを引き起こす要因としては、周囲の電波干渉も挙げられます。Wi-Fiルーター、電子レンジ、他のBluetooth機器など、同じ2.4GHz帯域の電波を利用する機器が近くにあると、信号のやりとりが不安定になり、再生タイミングにズレが生じやすくなります。

このような音ズレを軽減する方法にはいくつかの基本対策があります。たとえば、Bluetoothのバージョンを5.0以上に対応した機器を使用することで、通信の速度と安定性が向上し、遅延が目立たなくなります。また、「aptX」や「AAC」などの低遅延コーデックに対応したBluetoothスピーカーと再生デバイスを組み合わせるのも効果的です。

さらに、音ズレがひどい場合は、一度Bluetoothの接続を解除してから再接続する、またはスピーカーと再生機器の距離を縮めることで状況が改善することがあります。専用アプリがあるスピーカーであれば、アプリを使って低遅延モードやゲームモードをONにするのも一つの手段です。

つまり、Bluetoothスピーカーによる音ズレは、仕組みと環境の問題から発生するものの、コーデックの選定や環境の最適化によって、ある程度までは解消・軽減することが可能です。基本的な知識を押さえることで、より快適な視聴体験が得られるでしょう。

Bluetoothスピーカーといえばお手頃価格のANKER公式サイトへ

遅延 パソコンとの違い

テレビとBluetoothスピーカーを接続したときと、パソコンと接続したときでは、音の遅延に違いが生じるケースが少なくありません。これは、デバイスごとのBluetooth通信処理の設計やコーデック対応状況、そして使用環境の違いによるものです。

テレビの場合、映像出力と音声出力が一体化しておらず、特にBluetoothによる音声送信機能が後付けや外部アダプターに頼る場合も多くあります。こうした構造上、映像と音声の処理にタイムラグが生じやすく、結果として音ズレが発生します。また、テレビの設定によっては、Bluetooth音声の遅延を補正する「AVシンク補正」機能がない、または調整が難しいこともあります。

一方、パソコンでは、多くの場合でBluetoothモジュールが内蔵されており、ドライバーやオーディオ設定を詳細に調整することができます。たとえば、WindowsやmacOSでは、接続しているBluetoothデバイスのプロファイルやコーデック(SBC、AAC、aptXなど)を確認できるだけでなく、音声の出力先を簡単に切り替えたり、ソフトウェア的に補正を加えることも可能です。

また、パソコンの方が処理性能が高く、Bluetooth通信のバッファ処理や再生遅延の最適化が行いやすいという側面もあります。これにより、同じBluetoothスピーカーを使っていても、パソコン接続時の方が遅延が少なく感じられることがあります。

ただし、Bluetoothスピーカーのパフォーマンス自体は変わらないため、使用しているパソコンが古い、あるいはコーデックがSBCに固定されていると、テレビと同様に音ズレを強く感じる場合もあります。遅延を気にするなら、パソコンでもaptXやAACに対応したBluetoothアダプターやUSBドングルを使用するのが効果的です。

このように、Bluetoothスピーカーの遅延は、テレビとパソコンで異なる背景があり、それぞれのデバイスの構造や設定次第で改善の余地があります。最適なコーデックの選定やハードウェア構成を見直すことで、より低遅延な再生環境を構築することが可能です。

音ズレ iPhoneとの接続時に注意

BluetoothスピーカーをiPhoneと接続した際に発生する音ズレにも、いくつか特有の注意点があります。特に動画視聴やゲームプレイ時には、音と映像のタイミングがわずかにズレるだけでも、違和感を覚えるユーザーは少なくありません。

iPhoneの場合、Bluetooth接続時の標準コーデックは「AAC」となっており、これはAppleデバイスに最適化された低遅延で高音質なコーデックです。そのため、理論上はSBCよりも遅延が少ないはずですが、実際にはスピーカー側がAACに対応していない場合、自動的に遅延の大きいSBCへと切り替わってしまいます。これが、iPhone使用時でも音ズレを感じる原因の一つです。

また、iOSにはAndroidのようにコーデックを手動で切り替える「開発者向けオプション」が存在しないため、接続先のBluetooth機器がどのコーデックで通信しているのかを確認する術が限られています。つまり、ユーザーが思っているよりも遅延の多いコーデックで接続されていることもあるのです。

さらに、iPhoneではバックグラウンドで多数のアプリが動作していると、Bluetooth通信に影響を与える場合があります。リソースの競合が原因で、音声データの処理に遅れが生じ、結果として音ズレが起こるというケースです。このようなときには、不要なアプリを終了し、iPhoneを再起動してから再接続するだけでも改善されることがあります。

もう一点、iPhoneにはAirPodsシリーズのようにApple独自のチップを搭載したイヤホン・スピーカーがあります。これらはOSレベルでの最適化がなされており、Bluetooth通信でも非常に低い遅延を実現しています。したがって、音ズレに特に敏感なユーザーは、Apple純正のイヤホンやAirPlay対応スピーカーを選ぶことで、より快適な体験を得られるでしょう。

このように、iPhoneとBluetoothスピーカーを使用する際の音ズレは、主にコーデックの非対応やアプリの動作、使用するスピーカーの仕様によって発生します。接続環境を整え、使用するデバイスの相性を見極めることが、音ズレ対策の第一歩となるのです。

車とテレビでのズレの違い

Bluetoothスピーカーを「車」と「テレビ」に接続した際に発生する音ズレは、どちらも無線通信による遅延が関係していますが、仕組みや使われ方の違いにより、ズレの度合いや気になり方に差が出てきます。これは環境、機器の設計、ユーザー体験の違いによるものです。

まず、車載システムは「音楽再生」や「通話」といった用途に最適化されており、音声の「タイミング精度」よりも「接続の安定性」や「安全な操作性」が重視されています。特にBluetoothで音楽を再生している場合、多少の遅延は無視されがちです。車内で動画を見るシーンは限られているため、映像と音声のズレが目立つ場面自体が少ないというのも特徴です。

一方で、テレビとBluetoothスピーカーを組み合わせる場合、その用途の多くは映画鑑賞やゲーム、YouTube視聴など「映像」と「音声」の同期が重要なシーンです。このため、少しの遅延でも映像と音がズレていると視覚的な違和感につながり、より強く「音ズレ」を意識することになります。

加えて、車載オーディオは純正システムの中にBluetoothモジュールが統合されているケースが多く、コーデックの変更ができなかったり、aptXなどの低遅延コーデックに非対応のまま設計されていることも珍しくありません。これにより遅延が大きくなり、特にナビ音声や動画再生時には数秒単位のズレが生じることもあります。

一方、テレビでは一部の機種に「AVシンク補正」や「リップシンク機能」と呼ばれる遅延調整機能が備わっており、ある程度の音ズレを補正する仕組みがあります。ただし、これは有線接続時を想定したもので、Bluetooth接続では補正がうまく機能しないこともあるため、完全な解決にはつながらないこともあります。

つまり、車とテレビではBluetoothスピーカーによる音ズレの発生そのものは同じでも、求められる体験の違いとシステム設計によって、その感じ方や対応方法が変わってくるというわけです。用途や環境に応じた機器選びと、コーデックや補正機能の確認が、音ズレ対策には欠かせません。

音ズレの共通原因

Bluetooth接続における「音ズレ」は、使用しているデバイスや接続方法に関係なく、多くのケースで共通した要因によって引き起こされています。テレビでもスマホでも、スピーカーの種類が違っていても、ある程度の音ズレが起こる理由には、無線通信の根本的な仕組みが関わっているのです。

その一つが「音声データの圧縮と展開」です。Bluetoothでは、送信側(スマホやテレビ)が音声データを圧縮して電波で飛ばし、受信側(スピーカー)がそのデータを展開して再生します。この処理に要する時間差が、映像よりも音が遅れて聞こえる原因です。特に一般的な「SBC」というコーデックでは圧縮効率が高い一方で、遅延が200ミリ秒を超えることもあり、これがズレの大きな要因になります。

もう一つの共通原因は「Bluetoothのバージョンや性能の差」です。Bluetoothには複数のバージョンがあり、新しい規格ほど通信速度が速く、遅延が少なくなっています。しかし、送信側と受信側の両方が同じ高バージョンに対応していなければ、その恩恵は受けられません。たとえばBluetooth 5.0に対応したスピーカーでも、送信元のテレビが古いバージョンなら、結局は遅延が発生しやすくなります。

また、「電波干渉」も無視できない原因の一つです。BluetoothはWi-Fiや電子レンジと同じ2.4GHz帯を使用しているため、周囲に干渉する電波が多いと、音声データのやりとりが不安定になり、再生タイミングがずれることがあります。都市部のマンションやWi-Fiルーターの密集した環境では特に顕著です。

加えて、「デバイス間のコーデックの不一致」も問題になります。送信機器がaptXなどの低遅延コーデックに対応していても、受信機器が非対応であれば、自動的にSBCに切り替わってしまい、遅延が大きくなります。これはテレビやスマホ、パソコンなどの機器すべてに共通する挙動です。

このように、音ズレの原因は単一ではなく、通信方式、処理方式、機器の仕様、周辺環境など、複数の要素が絡み合って起こっています。それぞれの原因を理解し、改善可能なポイントから見直すことが、Bluetoothスピーカーを快適に使うための第一歩です。

音ズレが起きない組み合わせはある?

SONYでは超低遅延のロスレスオーディオを実現する新技術である、PlayStation Linkワイヤレステクノロジーを採用した自社製のワイヤレス機器PULSE Explore ヘッドセットやイヤホンを周辺機器として開発しています。

この機器を使うときには以下のデバイスも必要です。PlayStation Link USBアダプター

関連記事はこちらから:

有線接続との比較でわかること

Bluetoothスピーカーの音ズレを理解するには、「有線接続」との比較が非常に参考になります。なぜなら、音声を「電波で送る」という無線通信特有の特性と、「ケーブルで直接つなぐ」有線の違いが、遅延の発生メカニズムを明確に浮き彫りにするからです。

有線接続では、データは物理的なケーブルを通ってリアルタイムで伝送されます。音声信号の遅延はほぼゼロに近く、映像と音声のズレが起きることは通常ありません。テレビとスピーカー、またはパソコンとヘッドホンを有線でつないだとき、口の動きと音がピッタリ合うのはそのためです。

一方、Bluetoothスピーカーは音声データを一度デジタル化して圧縮し、無線で送信してから再び展開して再生するという過程を経ます。この「圧縮・送信・展開」の各ステップが積み重なることで、100ミリ秒以上の遅延が生じるのです。また、通信状況が悪化するとエラー処理のための再送信が行われ、さらに遅延が拡大することもあります。

また、有線接続の場合は音質が劣化しにくいというメリットもあります。Bluetooth通信では、特にSBCなどの標準的なコーデックを使った場合、音質の圧縮が強くかかり、元の音源よりも若干劣化するケースが多く見られます。高音質を求めるユーザーにとって、有線接続は現在も選択肢として根強く支持されています。

ただし、有線には配線の煩雑さや設置の自由度の低さといったデメリットもあります。Bluetoothスピーカーはケーブル不要で部屋のどこにでも置けるという利便性が大きな魅力であり、音ズレの課題を理解した上で適切な使い方をすれば、快適な利用は十分可能です。

このように、有線接続とBluetooth接続の差を知ることで、「なぜ音ズレが起こるのか」「どの接続方法がどんな用途に適しているのか」が明確になります。用途に応じた接続方法を選ぶことで、音ズレのストレスを減らすことができるでしょう。

Bluetoothスピーカーで音ズレがテレビで起こるときの改善策

この章で解説する項目

- Bluetooth遅延調整をAndroidで

- 音ズレがYouTubeで起こる理由

- 音ズレ解消には最新コーデックがカギ

- 有線化で解決できるケース

- プロジェクターとスピーカーの音ズレ対策

- パソコン設定でできる改善策

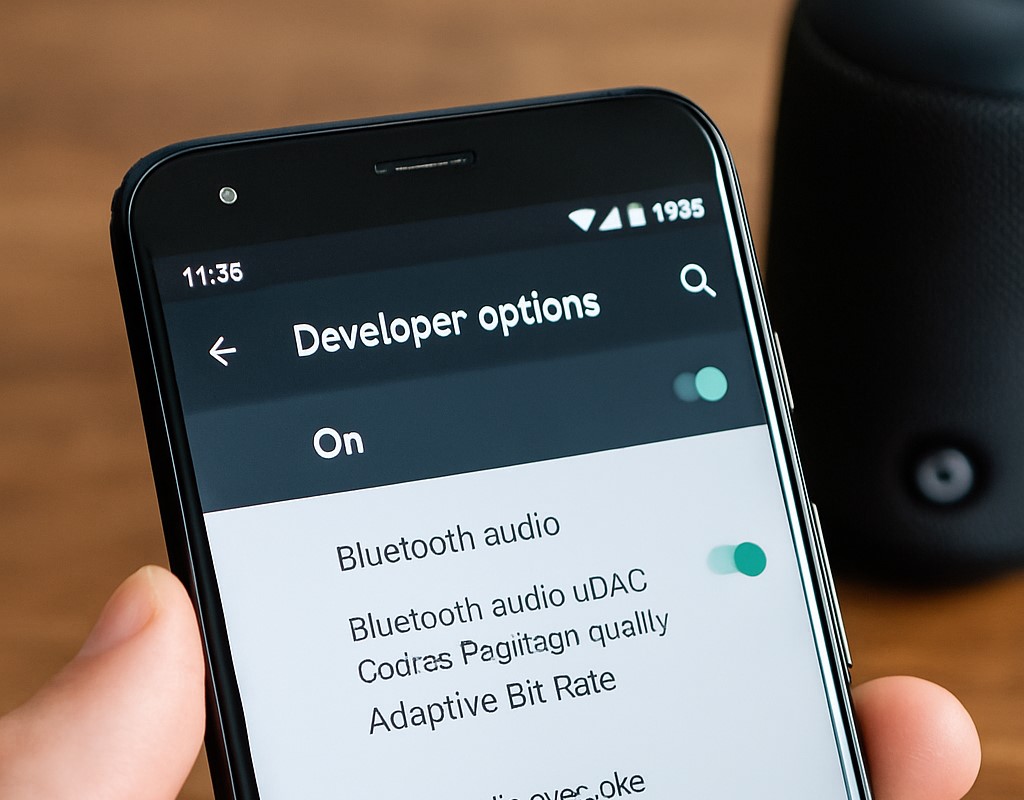

Bluetooth遅延調整をAndroidで

Android端末を使ってBluetoothスピーカーの遅延を調整するには、まずスマートフォンの設定を細かく理解する必要があります。特にBluetoothのコーデックや開発者向けオプションに関する知識があると、より効果的な改善が期待できます。

Androidには「開発者向けオプション」という設定項目があり、ここを利用することでBluetoothオーディオのコーデックを手動で切り替えられます。これが遅延対策として有効な理由は、使用するコーデックによって音声データの圧縮・転送スピードが異なるからです。たとえば「SBC」は標準的なコーデックですが遅延が大きめ。一方で、「aptX」や「aptX Adaptive」、「AAC」などは低遅延かつ高音質の通信が可能です。

具体的な手順としては、まず端末の「設定」アプリを開き、「端末情報」から「ビルド番号」を連続タップして開発者モードを有効化します。すると、「システム」内に「開発者向けオプション」が出現し、その中にある「Bluetoothオーディオコーデック」から使用可能なコーデックを選べます。ただし、このとき注意すべきは、接続しているBluetoothスピーカーが選んだコーデックに対応しているかどうか。非対応の場合は自動で標準コーデックに戻されてしまうため、スピーカー側の仕様確認も重要です。

また、Android端末によっては「Bluetoothオーディオサンプルレート」や「ビット深度」なども調整できるようになっており、これらを適切に設定することで通信の負荷を下げ、遅延が発生しにくい状態を作ることが可能になります。

Androidの多くの端末はiOSに比べて柔軟な設定が可能ですが、そのぶんユーザー側にある程度の理解が求められます。端末とスピーカー両方のスペックを確認しつつ、自分に合った最適な設定を見つけることが、Bluetooth遅延の根本的な改善につながります。

音ズレがYouTubeで起こる理由

YouTubeをBluetoothスピーカーで再生したときに音ズレが目立つのは、いくつかの明確な技術的背景があります。特に、動画と音声が異なるルートで処理されている点がポイントで、そこにBluetoothの特性が加わることでズレが強調されてしまうのです。

まず、YouTubeの再生では映像データと音声データがそれぞれ別々に処理されます。スマートフォンやパソコンは、動画再生において映像のフレーム表示を優先しがちで、その分音声の転送処理に遅延が起こりやすくなります。通常のスピーカーであればこの差はごくわずかで気になりませんが、Bluetoothスピーカーでは音声データを「圧縮 → 無線送信 → 解凍 → 再生」と複数の処理が挟まるため、映像とのズレが顕著に表れやすくなります。

特に、YouTubeのようなストリーミング形式ではネット回線の影響も加わり、バッファリングや再読み込みが起こると音声側の処理がさらに遅れるケースもあります。また、再生アプリ自体に遅延調整機能がない場合が多く、ユーザーが手動で補正できないのも問題です。

さらに見落とされがちなのが、接続する端末側のオーディオ設定。多くのスマートフォンやPCでは、Bluetoothオーディオのコーデックが「SBC」に固定されている場合があり、このコーデックは約200ms程度の遅延を発生させます。これは映像とのタイミングとしては明らかにズレが生じるレベルです。

このように、YouTube再生における音ズレは、動画アプリ特有の処理方式とBluetoothの通信構造、さらにはネット環境の三重苦によって起こる現象です。特定のアプリでのみ音ズレが目立つと感じた場合は、まずはオーディオコーデックの確認や別アプリでの比較などを通して原因を切り分けてみるとよいでしょう。

音ズレ解消には最新コーデックがカギ

Bluetoothスピーカーの音ズレ問題を根本から解決するには、「コーデック選び」が最も重要な要素の一つです。なかでも、最新のオーディオコーデックを利用することが、音声遅延を大幅に改善するカギとなります。

Bluetooth通信では、音声データを圧縮して送信し、スピーカー側で展開(デコード)して再生します。この過程で使われる圧縮・展開方式が「コーデック」と呼ばれるもので、種類によって処理速度や圧縮率、音質が異なります。代表的なものには「SBC」「AAC」「aptX」「aptX Adaptive」「LDAC」などがあります。

一般的なBluetooth機器で使われる「SBC」は、互換性が高い反面、遅延が200ms以上になることもあり、動画視聴やゲームプレイには不向きです。そこで注目されるのが、「aptX」や「aptX Adaptive」「AAC」などの低遅延コーデックです。これらは100ms以下の遅延に抑えられることが多く、映像と音声のズレをほとんど感じさせません。

さらに進化した「aptX Adaptive」では、ネットワークの状態やコンテンツの内容に応じて自動で転送速度や圧縮方式を調整する仕組みが採用されており、常に最適な遅延バランスを維持できるというメリットがあります。特にAndroid端末ではこのコーデックへの対応が広がっており、最新のBluetoothスピーカーやイヤホンでもサポートが進んでいます。

ただし、最新コーデックを活用するには、送信側と受信側の両方が対応している必要があります。たとえばスマートフォンがaptX Adaptiveに対応していても、スピーカーが非対応であれば自動的にSBCへとダウングレードされてしまい、効果は得られません。したがって、購入時には両デバイスのコーデック対応状況をしっかり確認することが大切です。

音ズレの問題はBluetooth技術の宿命ともいえる部分ですが、最新のコーデックを活用することで、目に見えてその課題を軽減することが可能です。これからBluetoothスピーカーやイヤホンを購入するなら、「コーデック対応」を重視する視点がより重要になるでしょう。

有線化で解決できるケース

Bluetoothスピーカーの音ズレに悩む多くのユーザーが見落としがちなのが、「有線接続に切り替える」という非常にシンプルで効果的な解決策です。無線接続には利便性という大きなメリットがありますが、どうしても「音声の圧縮・送信・展開」という工程が不可欠で、そこにタイムラグが発生してしまいます。このタイムラグが、いわゆる「音ズレ」の正体です。

一方、有線接続ではデータが直接伝送されるため、Bluetoothに見られるような圧縮や変換のプロセスが大幅に減少し、結果として遅延はほぼゼロに抑えられます。特に映画鑑賞やゲームなど、映像と音声のタイミングがシビアに求められるシーンでは、有線接続の恩恵が大きく現れます。

具体的には、AUXケーブルやUSB-C接続、光デジタルケーブルなどが使用されます。たとえば、テレビのAUX出力からスピーカーの入力端子に直接ケーブルをつなぐだけで、Bluetooth特有の遅延から解放されることも珍しくありません。また、USB-Cポートを備えたデバイスであれば、USB-C to 3.5mmオーディオ変換アダプタを用いて、簡単に有線化することも可能です。

ただし、すべてのケースで有線化がベストとは限りません。使用するデバイスにイヤホンジャックや外部出力端子がない場合や、ケーブルの取り回しが難しい環境では、かえって利便性が損なわれることもあります。とはいえ、音ズレをどうしても解消したい場合、有線接続は最も確実かつ安定した選択肢の一つです。特に自宅の据え置き用途でスピーカーを使用している方は、一度試してみる価値があるでしょう。

プロジェクターとスピーカーの音ズレ対策

プロジェクターを使ったホームシアター環境で音ズレが起こると、映像とのタイミングが合わず、没入感が大きく損なわれてしまいます。特にBluetoothスピーカーとプロジェクターを無線で接続している場合、遅延の問題は非常に発生しやすくなります。

このようなケースでは、プロジェクター側の音声出力設定や接続方法を見直すことが第一の対処法です。多くのプロジェクターは映像をHDMIで入力し、音声をBluetoothで出力する仕様ですが、この分離処理が遅延の原因になることがあります。解決策として有効なのが、プロジェクターとスピーカーの間をBluetoothではなく「有線」でつなぐ方法です。たとえば、プロジェクターに搭載されている3.5mmジャックや光デジタル出力からスピーカーへ直接音声信号を送ることで、音ズレは大幅に改善されます。

また、プロジェクター側で「AV同期調整」や「音声遅延調整」機能がある場合、それを活用して音声のタイミングを映像に合わせる方法もあります。これは内部処理で音声信号のタイミングを微調整する機能で、映像と音のズレを手動で補正できるようになっています。

さらに、高性能なBluetoothスピーカーの中には、低遅延モードやaptX Adaptiveなどの最新コーデックに対応したモデルもあります。これらをプロジェクターと組み合わせることで、無線でもある程度ズレを抑えることが可能です。ただし、プロジェクター自体がそのコーデックに対応していないと効果が得られないため、事前の仕様確認が欠かせません。

最後に、使っているプロジェクターが古い機種である場合、そもそもの処理能力に限界があり、音ズレが構造的に起きやすいこともあります。そのような場合は、外部オーディオ機器やサウンドバーの導入も選択肢となります。音ズレの原因を見極めて、最適な組み合わせを見つけることがポイントです。

パソコン設定でできる改善策

Bluetoothスピーカーの音ズレをパソコン側から改善したいとき、最初に確認すべきなのは「オーディオ出力の設定」と「使用コーデックの種類」です。パソコンでは、Bluetoothスピーカーとの接続時に使用されるコーデックや音声出力方式をある程度コントロールできるため、適切な設定によって遅延を減らすことが可能です。

まず、Windowsユーザーであれば「サウンド設定」から使用中の出力デバイスを確認し、「プロパティ」内の詳細設定でサンプルレートやビット深度を調整することで、無駄な信号処理を抑えることができます。たとえば、44.1kHz/16bitなど、標準的な設定にすることで、オーディオ信号の負荷を軽減し、結果として遅延の抑制につながるケースもあります。

やドライバの更新.jpg)

さらに重要なのが、Bluetoothアダプタ(ドングル)やドライバの更新です。古いBluetoothチップや互換性の低いドライバを使っていると、そもそも低遅延コーデックに対応できず、標準のSBCでの通信に限定されてしまうため、遅延が発生しやすくなります。可能であればaptXやAACに対応したアダプタに交換し、公式サイトから最新のドライバをインストールすることで通信の安定性が向上します。

また、マルチタスク状態での使用も音ズレの原因になります。パソコンが他の重い処理を行っている最中にBluetoothオーディオを使用すると、CPUやメモリの使用率が高まり、オーディオデータの処理が後回しにされ、結果として音声が遅れて出力されることがあります。バックグラウンドアプリを必要最低限に減らし、PCリソースをできるだけ音声処理に集中させる工夫も有効です。

さらに、動画再生時にズレを感じる場合は、使用するプレイヤーソフトを変えてみるのも一つの方法です。たとえば「VLCメディアプレイヤー」には音声同期の手動調整機能があり、再生中にリアルタイムで音ズレを補正できます。

パソコンでの音ズレは設定次第でかなり改善できる可能性があるため、まずはこれらの基本的な見直しから始めてみるとよいでしょう。システム全体の最適化が、スムーズな再生体験への第一歩です。

Bluetoothスピーカー音ズレテレビの原因と改善ポイントまとめ

- Bluetoothは音声を圧縮・送信・展開するため遅延が発生しやすい

- 映像と音声が別処理されることでタイミングのズレが起きる

- テレビ側のBluetooth機能は後付け仕様が多く遅延を招きやすい

- Bluetooth 4.0以前の機器は通信速度が遅く遅延が大きくなる

- SBCコーデックは標準的だが遅延が大きい

- aptXやAACなどの低遅延コーデック対応機器を使うとズレが軽減される

- テレビによってはAVシンク補正機能がなくズレを補正できない

- スピーカーとテレビの距離が離れると通信の安定性が下がる

- 電波干渉(Wi-Fiや電子レンジ)によりBluetooth通信が乱れる

- Androidは開発者モードでコーデック調整ができる

- iPhoneではコーデック切替ができずAAC非対応機器だとズレやすい

- YouTubeなどのストリーミングは映像優先処理のためズレが目立つ

- プロジェクターは音声出力の仕様によってズレやすくなる

- 有線接続にすれば遅延をほぼゼロに抑えることができる

- 最新コーデックと対応機器の組み合わせが最も効果的な対策になる